「写真」で失明を予防できる!?

皆さまは、黄斑という言葉をご存知でしょうか。

眼のことを少しでもお調べになられた方は、聞いたことがあると思います。

今回は黄斑の検査についてご説明されている記事をご紹介いたします。

「写真」で失明を予防できる…最新「眼底検査」のスゴイ実力

「黄斑」という器官には、ものを見るのに必要な視神経が集まっていて、私たちの視界を常に支えています。そのため常に強いストレスが掛かっており、悪い影響を与える生活習慣を続けることで、病気になってしまうことがあります。今回は、はんがい眼科・板谷正紀理事長の著書『目の悩みは眼底を疑いなさい「見える」を支える“黄斑”のチカラ』より一部を抜粋し、疲れ目と間違えやすい「黄斑の病気」と、そのチェック方法を紹介します。

眼底検査は、どのように進化してきたのか

1850年より以前は眼底を観察することはできず、暗黒大陸のような存在でした。白内障が進めば瞳が白くなり外見的にわかりますが、眼底の病気で見えなくなっても瞳は黒々としていて外からでは原因がわからなかったのです。

「目を見て心はわかれど眼底は見えず」だったのです。

黄斑は人間が世界の色彩と形を明瞭に見るための装置ですから、余計な光を一切入れない暗室の奥にあります。瞳が漆黒なのはこのためです。したがって、いかなる医師でも、ただ目に光を当てて黄斑を見ようとしても見えないのです。

黄斑を見るためには専用の器具・機器の発明を待たねばなりませんでした。1851年検眼鏡の発明眼底を見ることができるようになったのは1851年、ドイツのヘルマン・ヘルムホルツ(Hermannvon Helmholtz)により直像鏡が発明されたときから始まります。

翌年、同じドイツのリュート(Christian Georg Theodor Ruete)が倒像鏡を発明します。その後10年間に、今日私たちが知るほとんどの眼底の病気が発見されました。

まさに眼底のゴールドラッシュだったのです。

眼底カメラの発明により、他の医師と情報共有が可能に

1920年代、ドイツZeiss社により眼底カメラが製品化されました。当時は、銀鉛写真でした。黄斑を含む眼底を写真に撮ることができるようになったのです。これは、離れた医師同士が病気の情報を共有できること、さらには後世の医師との情報共有を可能にしました。

その後、1990年代にレーザー撮影によるデジタル画像を取得する走査レーザー検眼鏡という機器が登場し蛍光眼底造影の動画撮影が可能になりました。

さらに今世紀に入り網膜の約80%(画角200度)の領域のデジタル画像を1回で撮影できる超広角走査型レーザー検眼鏡が製品化されました。無散瞳で撮影でき、はんがい眼科でもたいへん重宝しています。

OCTの発明が「黄色い斑点」の謎を暴いた

眼底を観察したり、写真に撮ることができるようになったわけですが、黄斑は黄色い斑点にしか見えなかったのです。「黄斑」と名付けられたのはこのためです。

ついに1996年に「OCT」(光干渉断層計)という黄斑の断層像を撮影できる装置が製品化されました。

2006年には私も関わった高分解能の第二世代OCTが登場して、黄斑の全体像を目の中に入って見るように細部まで映し出すことができるようになったのです。近赤外線を眼の中に送り、反射波とコントロール波の干渉現象をもとに画像化します。

この原理は眼科医でも理解が難しいものですが、どうかご心配なく。検査を受けるあなたは装置の前に座ってあごと額をつけ、レンズの中をのぞき込んでもらうだけで撮影は完了します。

OCTが実用化・製品化に至るまで

少し余談になりますが、OCTは1990年に山形大学の丹野直弘教授(当時)が原理を考案し、マサチューセッツ工科大学の日系三世James Fujimotoを中心として実用化され、その後、世界各国の研究者やメーカーが第二世代OCTの開発に取り組みました。

私も京都大学医学部に助手として勤務していましたが「眼底の細胞が見える検査機器をつくろう」と、いろいろな医療機器メーカーや工学部の先生方にお声掛けしてチームをつくり、産学共同で開発を進めていました。

そうした中で筑波大学の安野嘉晃先生(現筑波大学教授)と出合いました。安野先生はスペクトルドメインOCTという第二世代OCTの仕組みを開発したのですが、これに眼科光学機器メーカーのトプコン社(東京都板橋区)が持つ眼底撮影技術が融合して、現在もっとも普及しているスペクトルドメインOCTの原型ができました。

そのOCTを私が京大病院で臨床評価して、世界初の実用化・製品化にこぎつけたのです。

OCTアンギオグラフィーで、詳細な血管検査が可能に

その後、OCTの技術を用いて眼底を走る血管を撮影できる「OCTアンギオグラフィー」(OCTA)という技術が開発されました。この画像を見れば加齢黄斑変性における脈絡膜新生血管や糖尿病網膜症における血液が流れていない毛細血管網(無灌流領域)などが、たちどころにわかります。

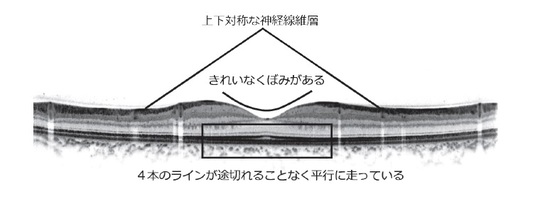

[図表1]健康な黄斑の特徴(OCT画像)

OCTアンギオグラフィーが登場する前は「蛍光眼底造影検査」が主流でした。腕の血管から造影剤を注射して血液の流れに乗せ、眼底に達したところで撮影するという手法です。

しかし、これには造影剤に対するアレルギー反応という副作用を生じるリスクがあるというデメリットがありました。気持ちが悪くなったり頭痛がしたり、皮膚の発赤やじんま疹が出たり、ひどくすると血圧が急に下がり倒れてしまうアナフィラキシーショック症状に陥ってしまう事例も報告されています。

ですがOCTアンギオグラフィーであれば、装置の中を数秒間のぞき込むだけで血管の様子が撮影できます。安全性と利便性は格段に増しました。

ただし、今のところ眼底を広く撮影することは難しいため糖尿病網膜症の評価には不十分です。また、蛍光眼底造影では血管や脈絡膜新生血管から血漿成分が漏れる様子や黄斑の中や下に貯留する様子が映し出されますが、OCTアンギオグラフィーでは映し出せません。

この2つの検査は補完し合うもので、初診時には、できればどちらも行うほうが良いのですが、経過を見るにあたってはOCTとOCTアンギオグラフィーを定期的に行うことが有効です。

OCTで「黄斑」を見てみると…

OCTで黄斑はどのように映るのでしょうか?

まず健康な黄斑はきれいなくぼみを持っています。黄斑が引っ張られたり、血管から漏れて黄斑がむくむと、くぼみはなくなります。くぼみがなくなるとものが歪んで見えたり、大きく見えたりします。

次に、4本のラインが並行して走っています。各ラインは途切れることはありません。これは、光センサーの細胞たちが健康であることを示しています。黄斑が病気になり光センサーの細胞がダメージを受けると、上の3本のラインが乱れたり、途切れたりします。

一番下の太いラインは黄斑を守る守護神の1つである網膜色素上皮です。加齢黄斑変性など土台が故障する病気では、この4本目のラインが乱れます。最後に、黄斑のいちばん表層には神経線維層という幅広の層があります。黄斑の病気ではないのですが、緑内障でこの神経線維層が薄くなります。健康な状態では上下対称な厚みをしています。

黄斑の健康をまとめますと[図表2]のようになります。私が考案したキャラクター「黄斑ちゃん」の帽子のくぼみと4本のラインには、このような黄斑の健康の特徴を込めさせていただきました。

引用: 「写真」で失明を予防できる!?

幻冬舎 GOLD ONLINE

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません